Ciertos casos históricos de inflación se han hecho suficientemente conocidos como para convertirse en ejemplos de libro de texto de imprentas públicas desbocadas. En el siglo XX, el episodio clásico fue la hiperinflación alemana de 1923.

Ciertos casos históricos de inflación se han hecho suficientemente conocidos como para convertirse en ejemplos de libro de texto de imprentas públicas desbocadas. En el siglo XX, el episodio clásico fue la hiperinflación alemana de 1923.

El siglo XVIII nos aporta los casos de las Revoluciones Americana y Francesa y la devaluación monetaria de la que fueron responsables los gobiernos de estos países. En el caso americano, la divisa continental perdió tanto valor que se hizo común describir algo como sin valor diciendo que “no vale un continental”.

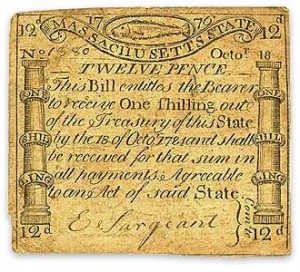

La financiación de la Guerra de Independencia incluía préstamos y subsidios del gobierno francés, así como las modestas sumas que recibía el Congreso como consecuencia de sus requisas a los estados. Pero el papel moneda desempeñó un papel esencial en las finanzas de la Guerra de Independencia.

Cuando el Congreso empezó a imprimir recibos de crédito (papel moneda inconvertible que se recibiría como pago de impuestos) en 1775, la idea era que los estados recaudarían impuestos y recogerían los recibos como pago de los impuestos, retirándolos así de la circulación. No solo los estados no recaudaron estos impuestos, sino que también empezaron a imprimir dinero propio. El resultado fue que cada vez se imprimía más papel, lo que a su vez llevaba a un nivel de depreciación que se ha convertido en legendario.

Cuando yo era niño, mi madre encontraba encantador que siempre que mis padres decían que necesitaban dinero para esto o aquello, simplemente les recomendaba que fueran al banco y tomaran algo. Pero algo similar no está alejado de las visiones reales de una gran cantidad de gente influyente a lo largo de los años.

Un atónito Pelatiah Webster, en su historia del “dinero continental”, nos dice que cuando el objeto de un aumento en los impuestos para apoyar la guerra estaba bajo consideración por parte del Congreso Continental, un miembro se levantó y preguntó con indignación “si se esperaba que ayudara a gravar al pueblo, cuando podían ir a la imprenta y obtener dinero a carretadas”.

Este papel moneda provocó todo tipo de caos y dislocación económica. Según John Witherspoon, el clérigo de Nueva Jersey que firmó la Declaración de Independencia, “Durante dos o tres años, vimos constantemente y se nos informó de que los acreedores huían de sus deudores y los deudores los perseguían triunfantes y los pagaban sin piedad”.

En Rhode Island, las fuentes nos hablan de acreedores “saltando por la ventana trasera de sus casas o escondiéndose en sus áticos” para evitar a los deudores. Los más vulnerables en la sociedad también sintieron sus efectos, con viudas y huérfanos encontrando a los guardianes de sus fondos de ahorro pagándoles en una moneda que solo valía una fracción de su valor nominal.

En el caso de la hiperinflación alemana, tenemos fotografías de gente utilizando la moneda inútil para empapelar paredes y de niños pegando billetes para hacer cometas o utilizando fajos como bloques de construcción. Podrían contarse historias similares acerca de la experiencia estadounidense. De acuerdo con un contemporáneo: “La aniquilación fue tan completa que las peluquerías estaban empapeladas de broma con los billetes y los marineros, al volver de sus viajes, al ser pagados con fajos de este dinero inútil, se hacían trajes con ellos y, con su característico sentido del humor convertían sus pérdidas en juerga desfilando por las calles con sus decadentes galas que en sus mejores tiempos habrían valido miles de dólares”.

Es sin duda una especie de ley sociológica que el estado siempre eche la culpa a actores distintos de sí mismos sobre las incómodas consecuencias de sus propias actividades. En algunos casos incluso llega a estigmatizar a la gente por no querer realizar transacciones que les harían ser más pobres, por ejemplo, cuando se espera que aceptan pagos por sus bienes y servicios en una divisa tremendamente depreciada.

“Personas que rechazaban vender sus terrenos, casas o mercancías por papel casi sin valor eran estigmatizados como miserables, traidores, obstruccionista y enemigos de la libertad”, escribía Charles Bullock en 1900, “pero los precios continuaban aumentando, mientras la inflación de la moneda aumentaba al mismo ritmo”. George Washington condenaba a “los monopolizadores, obstruccionistas y acaparadores”, de quienes decía que deberían ser abatidos como “plagas de la sociedad” y “colgados en la horca”.

En mayo de 1776, Virginia alegaba que la depreciación era atribuible al rechazo de la gente en aceptar los billetes o a la insistencia en precios más altos en papel moneda que en monedas físicas o por “otros dispositivos”; al año siguiente, la asamblea de Virginia culpaba de la depreciación a “los perniciosos artificios de los enemigos de la libertad americana, para perjudicar el crédito de dichos billetes, aumentando el valor nominal” de las monedas físicas. El Tribunal General de Massachusetts hablaba de “la conducta avariciosa de muchas personas, añadiendo diariamente al ahora exorbitante precio de todo artículo vital necesario y práctico”.

Igualmente, el gobierno de Connecticut culpaba de este fenómeno a los “monopolizadores, la gran plaga de la sociedad”. Continuaba apuntando que “algunas personas malvadas, hostiles a las libertades de los Estados Unidos de América, han intentado depreciar los recibos de crédito de esta y de los citados Estados Unidos” y que muchos de sus ciudadanos “han abandonado y perdido tanto todo sentimiento de humanidad como para devorar las entrañas de su país”. De acuerdo con el legislativo de Pennsylvania, “los precios de los bienes y mercancías han aumentado mucho por las prácticas y combinaciones de hombre malvados e intrigantes”.

Al depreciarse el continental, los estados se vieron presionados para que lo hicieran moneda de curso legal y por tanto obligar a la gente a aceptarlo a cambio de bienes y servicios y para el pago de deuda. Los estados atendieron esta solicitud. Rhode Island declaró que quien no aceptara el papel moneda “incurriría en el desagrado de la Asamblea General y tendría que ser considerado y estimado como un enemigo en su crédito, reputación y felicidad y totalmente privado de esa consideración y obligación que tiene para con su país y la causa de la libertad. (…) La buena gente de esta colonia y Estados Unidos tendrían que eliminar toda comunicación con esa persona o personas”. El derecho variaba en cada estado, pero en Virginia, por ejemplo, el rechazo en aceptar los billetes equivalía a una cancelación de la deuda que tuvieras; otras sanciones de diversa severidad se aplicaron en otros lugares. En Carolina del Norte, bastaba con que hablaras irrespetuosamente del papel para ser “tratado como un enemigo de [tu] país”.

Naturalmente, la depreciación del continental también llevó a reclamar controles económicos para contener la presión al alza que estaba llevando a cabo la inflación en salarios y precios. Los estados de Nueva Inglaterra aprobaron leyes de control de precios en 1776 y principios de 1777. Otros estados les siguieron, incluso después de que el fracaso de los regímenes de control de precios en Nueva Inglaterra debería haber quedado claro para todos. En unos pocos años se había acabado con estos experimentos, en parte a instancias del mismo Congreso que en un momento dado los había reclamado con tanto entusiasmo a los estados.

Y no sorprende: los controles de precios tuvieron los efectos previsibles, incluyendo escaseces masivas, obstáculos a la división del trabajo y más moralismo del gobierno (verás, es la mala gente, no la política estúpida, la responsable del caos económico).

John Witherspoon veía a través de la propaganda. “Se ha intentado fijar los precios de las materias primas por ley en varios estados entre nosotros”, explicaba, “y ha incrementado el mal que se suponía que arreglaría, como ha hecho la misma práctica desde el inicio del mundo”.

Igualmente, Pelatiah Webster escribía: “Como experimento es la prueba más segura de los efectos naturales de todas las especulaciones de este tipo (…) es extraño, me resulta maravilloso que cualquier persona con un criterio normal, que conozca los intentos y efectos antes mencionados, pueda albergar cualquier idea de la conveniencia de probar de nuevo esos métodos. (…) El comercio, si se le deja en paz, siempre se abrirá camino de una forma mejor, y como un río irresistible, siempre funcionará de forma más segura, causará menos daños y más bienes si se le deja discurrir sin obstáculos por su propio canal natural”.

La inflación, los controles de precios y las leyes de curso legal combinados producen caos y miseria. “La tiendas estaban cerradas o eran objeto de pillaje”, escribía Bullock, “y a los comerciantes se los acosaba, multaba o encarcelaba, pero dicha acción sencillamente llevaba a la gente a abandonar los negocios y tendía a producir una escasez real”.

Una carta de junio de 1777 indicaba: “Todos nos morimos aquí de hambre. La gente no trae provisiones y no podemos atender las necesidades comunes de la vida”. Dos años después, la misma persona escribía: “Probablemente muramos de hambre en Boston. Nunca hubo tal escasez de provisiones”.

En 4 de junio de 1778, el Congreso Continental adoptó una resolución que pedía el fin de los controles de precios:

Dado que (…) se ha descubierto por experiencia que las limitaciones en los precios de los productos no solo son ineficaces para los fines propuestos, sino que también producen consecuencias muy perjudiciales en gran perjuicio del servicio público y una grave opresión de los individuos (…) resuelve que ah de recomendarse a los distintos estados abolir o suspender todas las leyes o resoluciones con las que los dichos estados respectivamente limiten, regulen o restrinjan los precios de cualquier artículo, manufactura o producto.

En su historia de los controles de precios, Robert L. Schuettinger y Eamonn F. Butler concluían:

Presiones públicas, amenazas privadas, ostracismo, boicot, multas, todos resultaron inútiles contra el flujo del papel moneda. El precio del trabajador común en Boston, que se fijó en tres chelines diarios en 1777, había aumentado a 60 chelines a mediados de 1779. En abril de 1779, George Washington se quejaba de que “un vagón cargado de dinero apenas compraría un vagón cargado de provisiones”. En 1779, cuando el Congreso Continental apoyó de nuevo los controles de precios, la solicitud era que las leyes del estado limitaran los aumentos en salarios y precio “sin exceder en veinte veces los niveles de 1774”. Sin embargo no pudo ni siquiera alcanzarse este objetivo modesto y el Congreso permitió que los controles expiraran cuando se volvió a reunir en febrero de 1780.

Entretanto, el Congreso Continental había asegurado repetidamente a todos los que le escucharan que la moneda continental se redimiría algún día a su valor facial y que era “peyorativo” para el honor del Congreso que nadie extendiera rumores en contrario. En marzo de 1780, el Congreso anunciaba un plan para redimir la divisa a un cuarto de su valor facial. Hasta ahí llegaba el honor del Congreso.

Después de 1780, el valor de los continentales remanentes se desplomó aún más. Al principio del siguiente año había llegado a una relación de 100 a 1 y en algunos lugares hasta 1.000 a 1, momento en el cual, recordaba el New York Herald en 1863, “expiró (…) sin ningún quejido”.

Cuando se estudiaron (e implantaron luego) más manipulaciones monetarias durante la Guerra de Secesión, los críticos recordaron a sus autores el terrible ejemplo de continental. La respuesta republicana fue poner en duda el patriotismo de toda gente tan descortés como para recordarles ese episodio. Como dijo William Graham Sumner: “Cuando se citan las lecciones de la historia, se las responde con la bandera y el águila”. En resumen: tu historia no está a la altura de nuestro patriotismo.

Dejadme acabar dirigiendo vuestra atención a algo que leí no hace mucho en la que es probablemente la revista de historia más prestigiosa en el mundo angloparlante. Ahora me doy cuenta de que no debería sorprenderme tanto por lo que leo en las revistas profesionales, pero me sorprendió bastante, al leer la American Historical Review, llegar a un artículo de 1929 sobre la Guerra de Independencia de Ralph Volney Harlow.

Según Harlow, la inflación en tiempo de guerra sencillamente no era tan mala. Es verdad que la gente sufre con una moneda inflada, ya que ve cómo sus ahorros reducen, a veces radicalmente, en su valor. Pero nos recuerda que, después de todo, “lo que la gente podría perder en la depreciación se contrarrestaría por la ganancia de medios para financiar la guerra por parte del gobierno”.

No me digas: el gobierno se enriquece en la medida en que se saquea a la gente. Una gran idea.

Harlow continuaba:

Es verdad que el papel depreciado infligiría un daño irreparable a algunos individuos, pero ¿y qué? También lo haría la guerra. (…) Y respecto del principio ético implícito en un repudio parcial o total, eso, juzgado por los patrones de moralidad en tiempo de guerra, es un asunto menor. En todos los aspectos de las actividades de tiempo de guerra, excepto en las financieras, hace tiempo que hemos aceptado la máxima de que el fin justifica los medios. La gente se resigna a prácticas extraordinarias: supresión de privilegios privados, servicio militar obligatorio, distorsión ilimitada de hechos para estimular y mantener el necesario espíritu bélico, en general el cultivo consciente de una falta de honradez espiritual e intelectual profunda y de largo alcance. Durante siglos, todo esto se ha dado por supuesto como parte de las ceremonias necesarias de la guerra.

¿Cuál es entonces el gran problema? Durante la guerra te mienten, reclutan, matan ¿y te quejas de la inflación?

Es muy común oír que se dice que sí, que la inflación es algo malo, pero que en mergencias, puede tener que utilizarse como último recurso. En La teoría del dinero y del crédito, Mises se ocupaba del argumento de la emergencia para la inflación. Alguna gente, escribía

cree que hay emergencias que requieren perentoriamente o al menos justifican el recurso a la inflación. Una nación, dicen, puede verse amenazada por males que son incomparablemente más desastrosos que los efectos de la inflación. Si es posible evitar la total aniquilación de la libertad y cultura de una nación mediante un abandono temporal de la moneda fuerte, no puede hacerse ninguna objeción razonable contra ese procedimiento. Simplemente significaría preferir un mal más pequeño a otro mayor.

Mises replicaba a este argumento recordando a la gente algo bastante evidente que es que imprimir más billetes verdes no aumenta los recursos disponibles en la sociedad, que por supuesto permanece al mismo nivel que antes.

Para evaluar correctamente el peso de este argumento de la emergencia a favor de la inflación, hace falta darse cuenta de que la inflación no añade nada al poder de resistencia de una nación, ya sea a sus recursos materiales o a su fortaleza espiritual y moral. Haya inflación o no, el equipo material requerido por las fuerzas armadas debe proveerse con los medios disponibles restringiendo el consumo a fines no vitales, intensificando la producción para aumentar los productos y consumiendo una parte del capital previamente acumulado. Todas estas cosas pueden hacerse si la mayoría de los ciudadanos están firmemente resueltos a ofrecer resistencia hasta el máximo de su capacidad para preservar su independencia y cultura. (…) La gran emergencia puede atenderse sin recurrir a la inflación.

Pero mientras se haga que la gente crea que usar la imprenta y emitir medios fiduciarios puede sustituir el ahorro y la acumulación de capital como forma de alcanzar la prosperidad y crear riqueza (o, sí, llevar a cabo una guerra) el gobierno continuará quedando impune ante esta forma de expropiación particularmente insidiosa y solapada.

En el siglo XVIII, la gente aprendió lecciones de su experiencia bélica y la devoción pro la moneda fuerte se extendió en los años siguientes. Hoy, el funcionamiento de la Reserva Federal es tan oscuro para la mayoría de la gente que casi nadie es siquiera consciente de que hay una lección a aprender en primer lugar. Es justamente n ese entorno intelectual donde el gobierno es capaz de quedar impune ante su mayor daño.

Traducido del inglés por Mariano Bas Uribe. El artículo original se encuentra aquí.